洣水河畔,书香绵延百廿载;云阳山下,教育薪火映照未来。从1905年湖南官立南路师范学堂发端,到最终扎根茶陵洣江书院,茶陵一中走过了一百二十年的风雨历程。七易其名,三迁其址,学校始终以“南学津梁”为办学灵魂,将自身定位为文明传播的渡口和人才培育的桥梁。

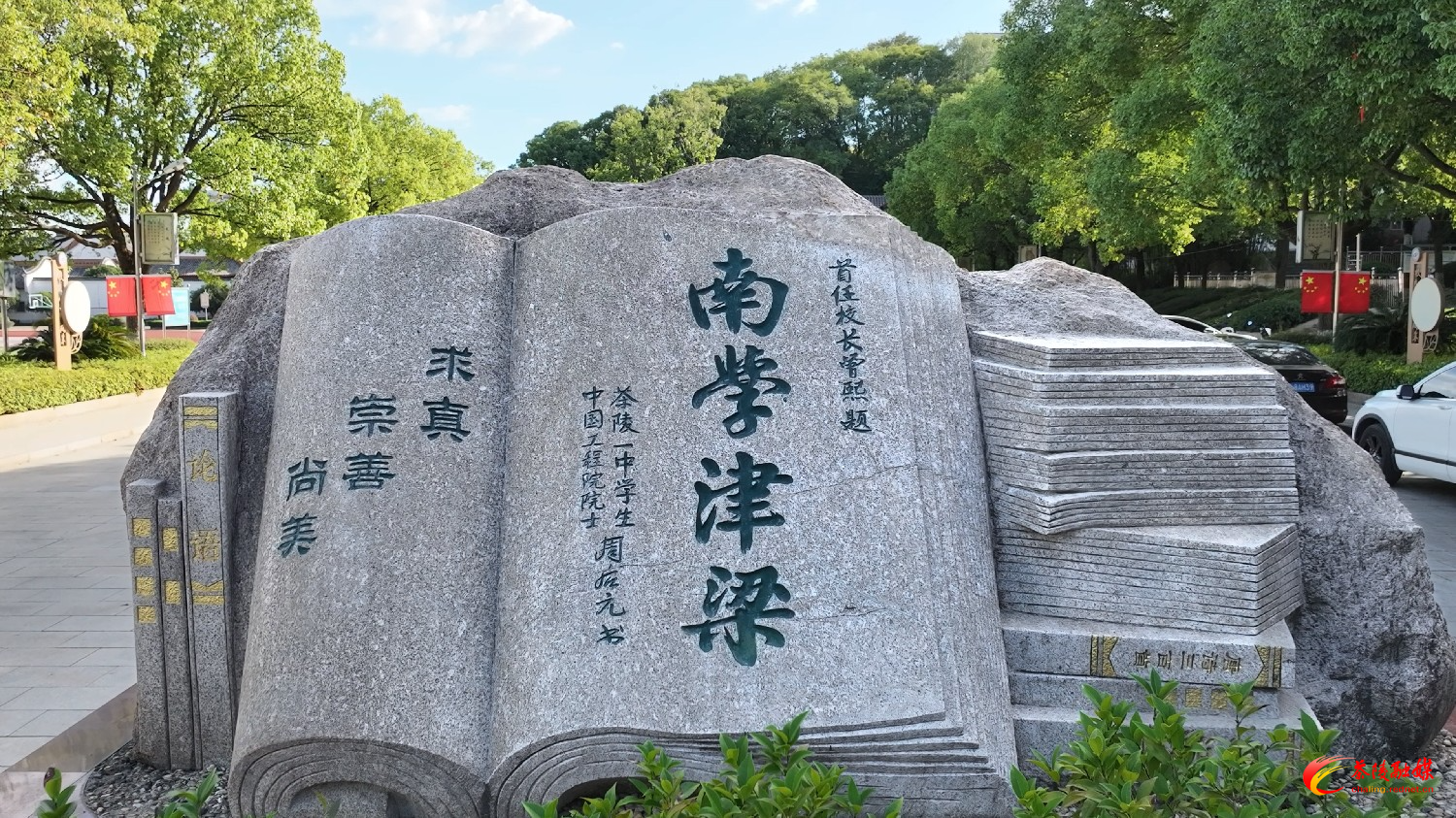

走进茶陵一中,“南学津梁”四个苍劲有力的大字便映入眼帘,自1905年由湖南官立南路师范学堂首任监督曾熙亲笔题写以来,便成为茶陵一中贯穿百廿年办学历史的精神图腾,也昭示其承前启后、兴学育人的办学宗旨。

“ 每次走进学校看到‘南学津梁’几个字,都能感受到一种精神的力量。知道我们的学校在战火中坚持办学,培养了那么多杰出校友,让我更加珍惜今天的学习环境。”茶陵一中学生乔罗紫萱自豪地说。

据茶陵一中高质量发展办公室主任李文明介绍,“南”泛指江南,“南学”指的是江南历代先贤的先进学术和思想。而“津梁”本意是渡口和桥梁,在这里比喻像渡口和桥梁一样引渡、汇聚各方思想精华,用以培育和造就人才。

南路师范学堂是全国最早的师范学校之一,它的创立标志着清末维新派在教育改革中的重要胜利,也为湘南教育事业起到了历史性的推动作用。随着时代变迁,学校数次更名改制,1921年,毛泽东同志选定三师为湖南建党据点之一,建立了衡阳第一个党支部小组,让学校赢得“湘南革命摇篮”的美誉。1941年是学校发展史上的重要转折点。湖南省立衡阳中学中学部改为“湖南省立第二中学”,并定址于茶陵洣江书院。档案室内,一张张老照片、一件件实物,也在无声地讲述着这座学府的百年沧桑。

李文明告诉记者,学校历经七次更名、三度迁址,从衡阳到耒阳,再到常宁,最后终于与洣江书院的文风遗韵融为一体,让学校获得了新的发展机遇。

抗战时期,学校经历了极为艰难的岁月。1944年日寇进犯茶陵,学校被迫远迁资兴。尽管条件艰苦,师生们仍积极开展抗日救亡运动,成立了多个社团宣传抗日。即使是在这烽火连天的岁月里,学校仍然培育出了湖南省原副省长王向天、中国工程院院士周后元等一大批国家栋梁,从而被外界称为“湖南的北大”。

如今,“南学津梁”的精神在新时代也焕发出了新的生命力。学校秉承“办人民满意的教育”办学宗旨,遵循“办有活力的学校,育有灵魂的学生”的办学理念;以“三个有利于” 为办事准则,凡是有利于学生成才、教师成长、学校发展的事,我们都积极主动去做;以 “三风” 建设为重要抓手,抓教风,促学风,正校风;以 “三有目标” 为奋斗方向,努力实现育人有特色、质量有突破、办学有成效。在教学教研上,“走出去”和“引进来”相结合,提升教师业务能力,实施“私人定制”式教育,因材施教,重视临界生;开设贯通班,创新拔尖人才培养模式。通过这些举措,学校正朝着“学生三五成群上清北,教师三五成群成名师”的目标迈进,这些都是“南学津梁”精神在当代的具体实践。

茶陵一中青年教师代表沈叶恒表示,作为青年教师,他们既是“南学津梁”精神的传承者,也是实践者。教师要做学生成长路上的“渡口”和“桥梁”,帮助学生从知识的此岸到达智慧的彼岸。

“南学津梁”不仅仅是一个历史口号,更是一种教育理念和使命担当,在和平年代的今天,学校始终坚持“求真、崇善、尚美”的发展内涵,致力于培养德才兼备的时代新人。

120年风雨历程,“南学津梁”的精神火炬在一代代师生手中传递。从战火纷飞到和平年代,从筚路蓝缕到欣欣向荣,变的是时空环境,不变的是那份教育的初心和使命。茶陵一中用百廿年的坚守诠释了:真正的教育,就是要做一座永不倒塌的桥梁,连接古今,通达未来。

来源:茶陵新闻

作者:叶素,周煌围

编辑:刘婷

本文为茶陵融媒原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

.jpg)